来自重庆磨床厂的一封信

今天我们讲一下重庆磨床厂。

重庆磨床厂,1953年重庆第二机器制造工业学校成立时一起修建的学校实习工厂,也就是俗称的校办工厂,用现在的话来讲就是“产学结合”。

这个工厂现在已经垮了,我们去的时候办公楼都被拆得差不多了,连楼梯踏板上的铜条都被抠走,甚至吊顶的轻钢龙骨都拆走了。

我们在这里发现了几张纸,可能是破产那天走得匆忙,没来得及收拾销毁掉。

跟着我往下看。

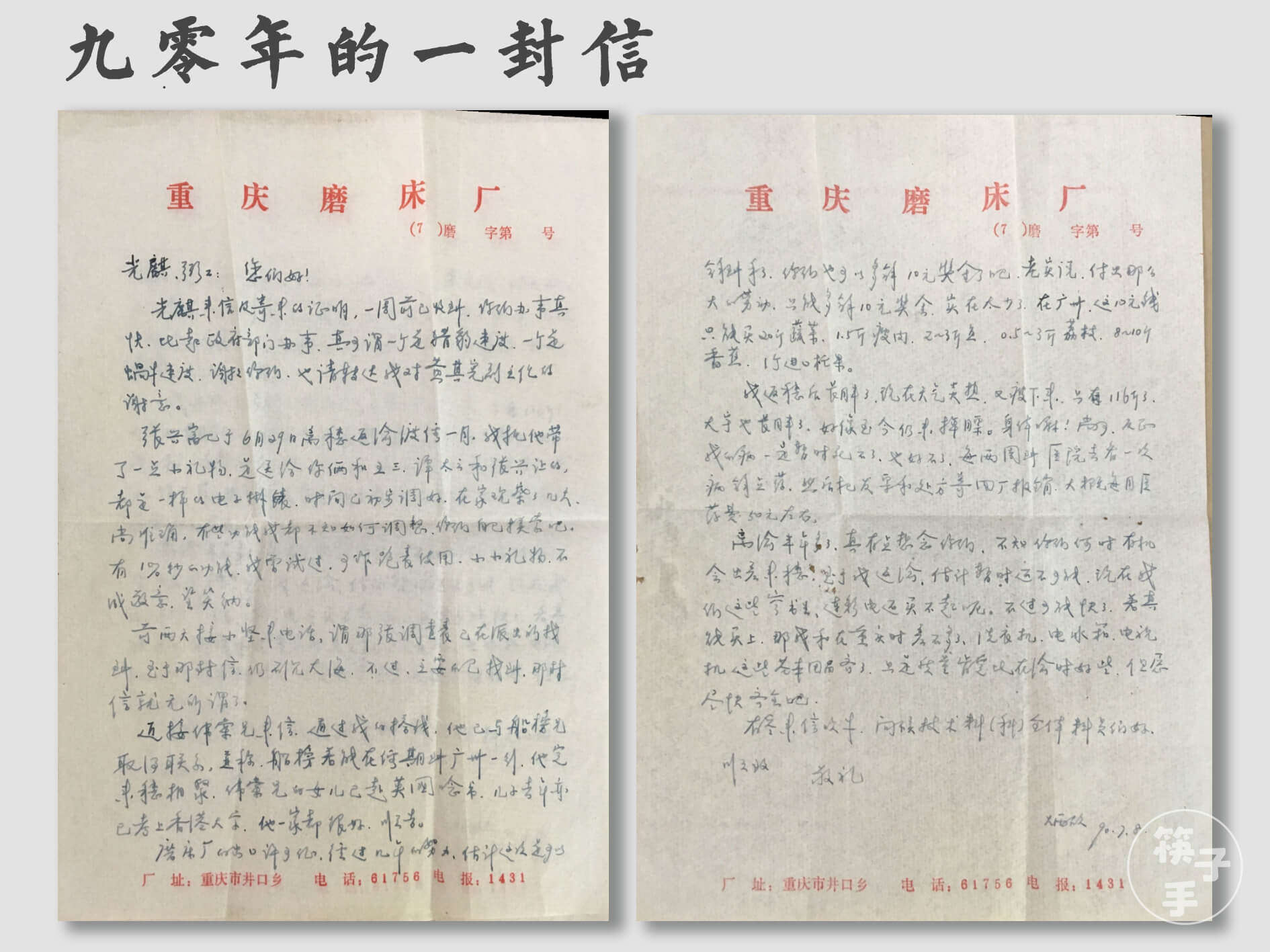

时光的倒流源自于一封信,信是一个叫炳玖的人写给叫光麒的朋友的,写于1990年7月8日。

信笺纸的红色抬头是“重庆磨床厂”,于是我们顺着这封信找到了位于井口柏杨村渝州大学内的“重庆磨床有限公司”,打开了这段或许除了磨床厂职工以外,再无人了解的过去。

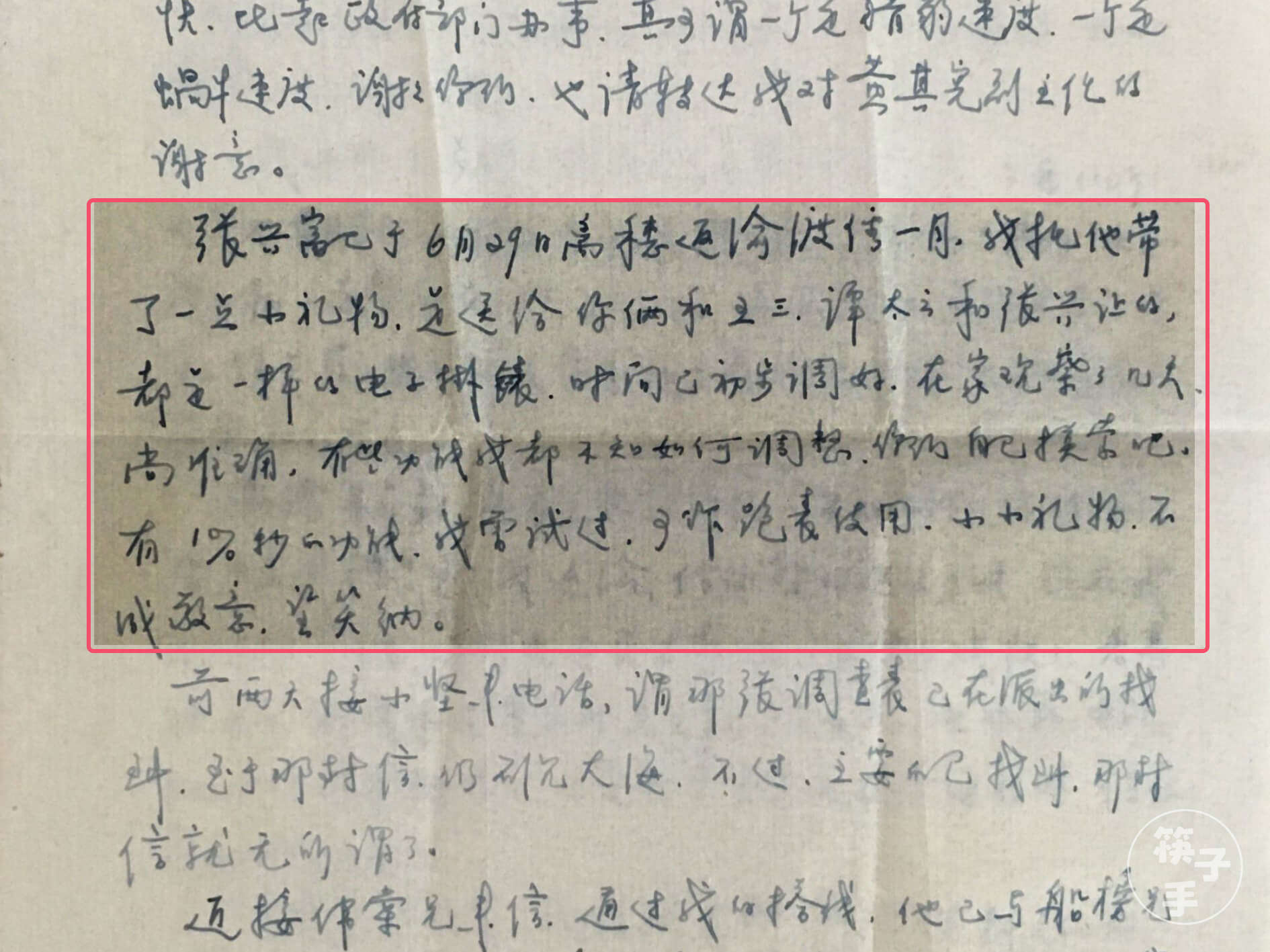

写信人炳玖大概是从磨床厂离开不久到广州的,保留着那个时代人们老套的说话方式,信的一开始就写了请一个名为张兴富的朋友托带了几块电子挂表回重庆,还饶有兴趣地描述了几句。

在当时这块表也许值100元及以上,占月收入的1/4。

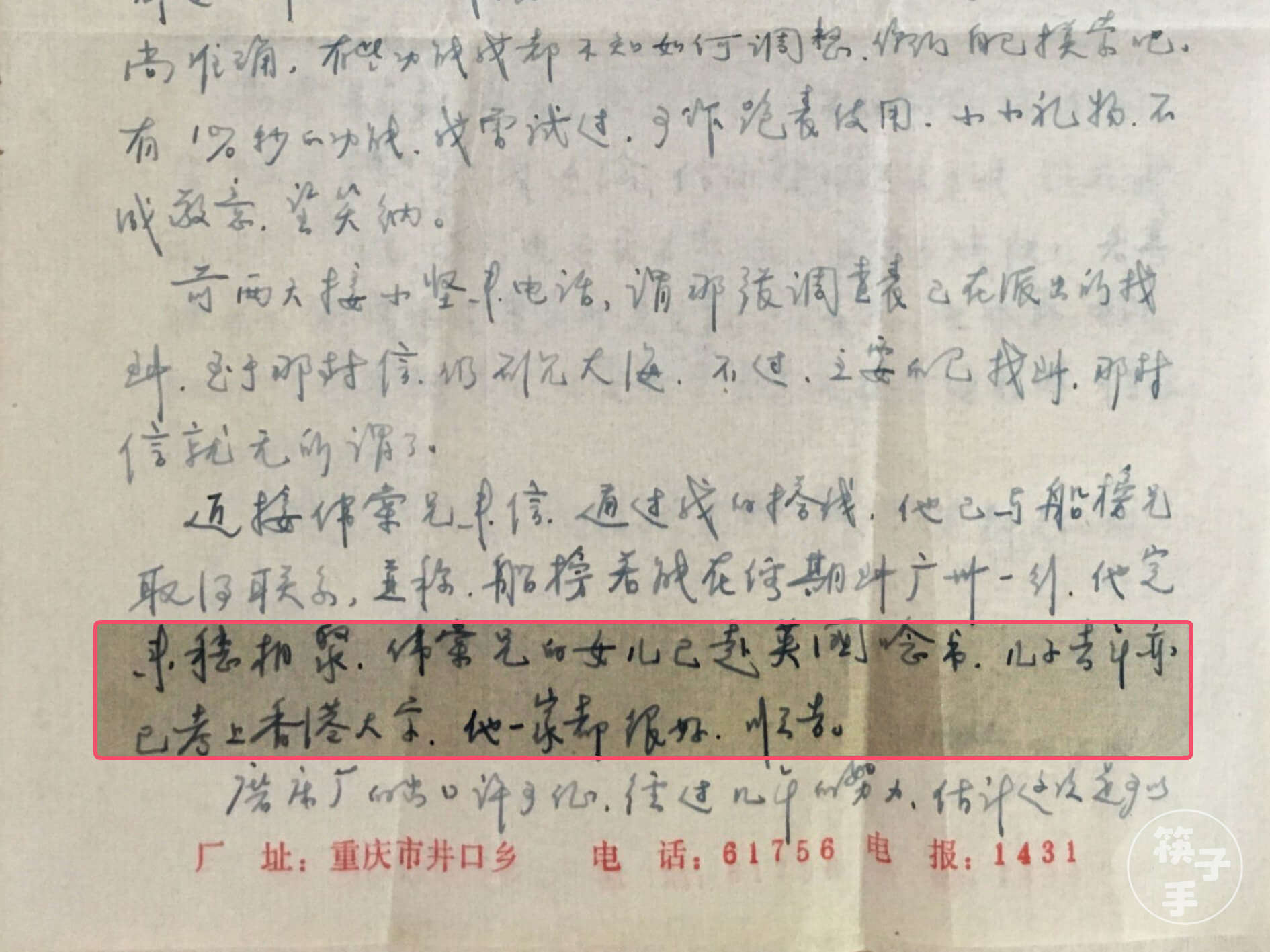

接着信里提到了一个叫伟棠的朋友,他的女儿去到了英国念书,儿子在1989年考上了香港大学,放到现在看也是家庭条件十分优渥了。

信里提及磨床厂的出口许可证终于办下来了,他们千辛万苦付出许多最后得以涨了10元钱的奖金,炳玖表示不值得。1990年的广州,10元钱只能买20斤蔬菜,1.5斤瘦肉;而即使如今的重庆,瘦肉也不超过20元钱1斤。

我不知道炳玖后来还有没有和光麒再见面,只是照这样的趋势,大概是“韩梅梅上了北京大学,李雷当了工人,我们都有光明的未来”。

时光转眼来到9年后,1999年,这是一封李加英写给磨床厂党群工作部的信。

信里主要写了这位叫李加英的同志希望能够一次性缴纳党费以及通过定期向组织汇报思想动态来保留自己的组织关系。

信里写道1999年连街道也不大愿意接收这些工厂人员的组织关系,原因是大量的下岗职工涌入导致管理十分困难。

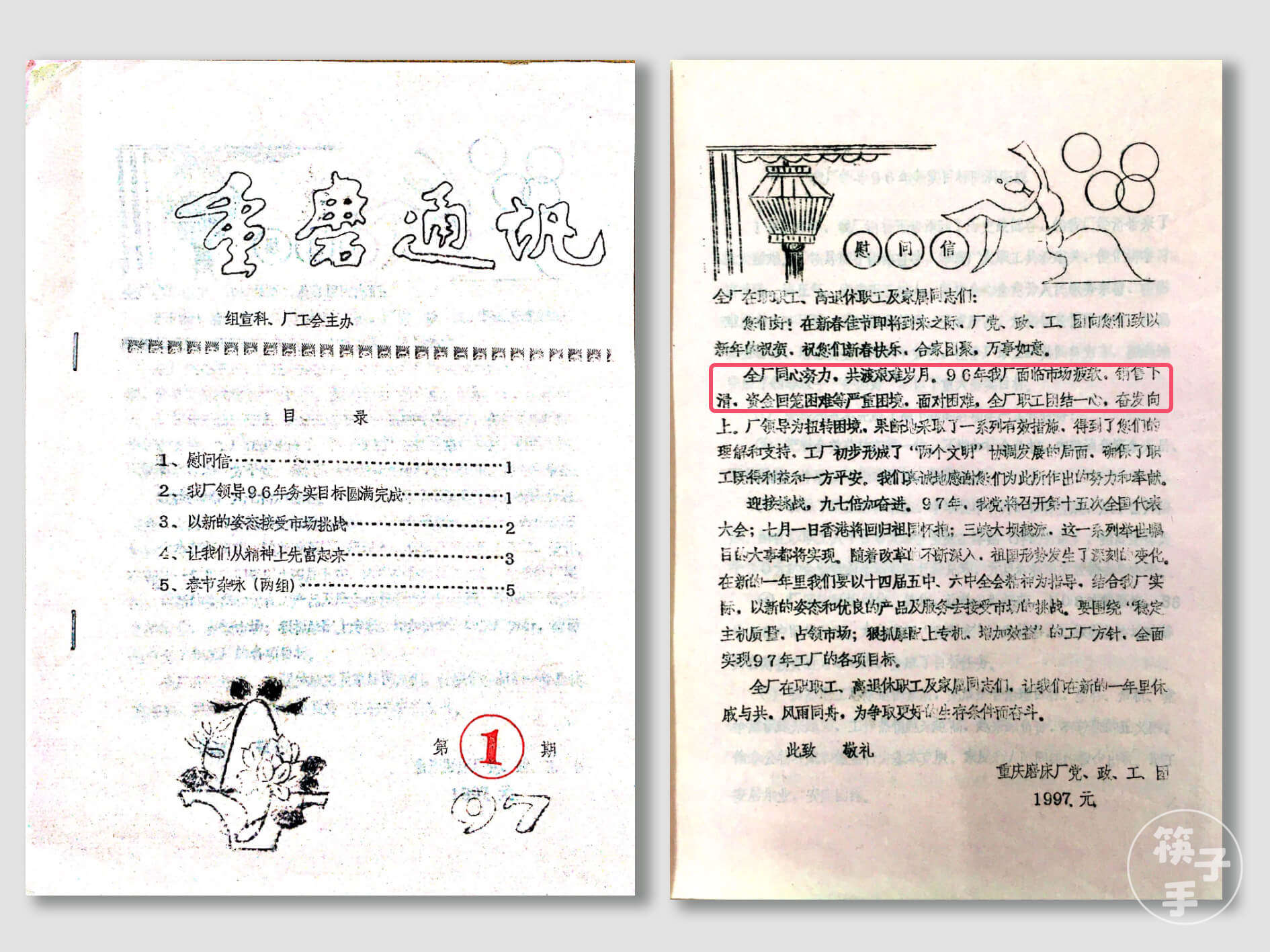

其实磨床厂的困难也不是一朝一夕了,1997年春节的《重磨通讯》中给全厂职工的慰问信里就写到“1996年我厂面临市场疲软,销售下滑,资金回笼困难等严重困境”。

虽然1997即将迎来重庆市的直辖,磨床厂也在努力通过摩托配件的生产转型升级,但是从后面的故事看来,即使这几百名职工“休戚与共风雨同舟”,也挡不住时光的洪流,那些年关闭的机械厂是被历史所淘汰的。

曾经是国有厂的重庆磨床厂比起建设厂 (重庆建设厂)这样的大户实在不值一提,但它的发展的的确确又是中国工业化发展中很多小型国有厂的缩影。

从校办厂到国营厂,从国营厂实施改制到股份化公司,再从股份化公司到破产,发展的前四十年总是步履维艰,而大厦的坍塌往往是一个瞬间。

当大家开始逐渐习惯“下岗”这个词,甚至国有企业不再畏惧“死”,像磨床厂的“死亡”甚至不再是新闻。生而后死,死而后生,大江大河的浪潮里中国迎来机器的重生。

1998年,磨床厂的一位患乙肝(HBSAG)的工友被视为巨大的职业禁忌,不能存在于任何与顾客接触的岗位;2005年1月20日,国家人事部、卫生部推出《公务员录用体检通用标准(试行)》,正式取消对乙肝携带者的限制。

下面是磨具厂厂区拍到的一些实景图片。

偌大的厂区而今只能作为礼嘉大桥施工部职工以及部分仍居住在里面的居民的停车场。

@磨床厂一车间造型工何勇 快来领你的工作证

破落的办公室和绝佳的江景房,多少年前也曾运筹帷幄。

断掉的手指,那时候的工伤判定收集的证据至今仍保留在福尔马林之中。

办公楼里最顶层都是各种搞活动遗留下来的道具,甚至有断弦的吉他和空掉的小提琴盒子。

我猜这曾经是车间办公楼,最贴近生产的地方。

计划经济时代,大锅饭一锅端,考大学当干部,办乡镇企业当带头人,都能获取最大回报;市场经济后,下海经商成为阶层跳跃的重要途径;而到如今,选择逐渐大于努力,行业风口变得比个人努力更重要。

据说改变命运的机遇,大约57年会出现一次,绝大多数中国家庭都离其中的23次非常之近。如果一次都没能抓住,四十年内就会原地踏步甚至倒退;至少抓住一次就可以保证跟上时代的大流。